第15回-m系代表型

ざっくり光彩編-目次

- [第11回] 光彩の概要

- [第12回] 自然な光彩

- [第13回] 光彩残り香

- [第14回] 自然の重力

- [第15回] m系代表型

- [第16回] SDmの出身

- [第17回] M系代表型

- [第18回] モード7CM

- [第19回] 応用:D表記

- [第20回] 光彩まとめ

長調と短調の基本である自然調性、NMとNmについてはわかったし、他の7CMがこれらに重力を感じてしまうっていうのもわかったよ。他の身近な7CM例も教えて欲しいな。

えぇ。簡単な例から見ていくわね。その前にまずはおさらいで、NMとNmの光彩柱を見ておくね。

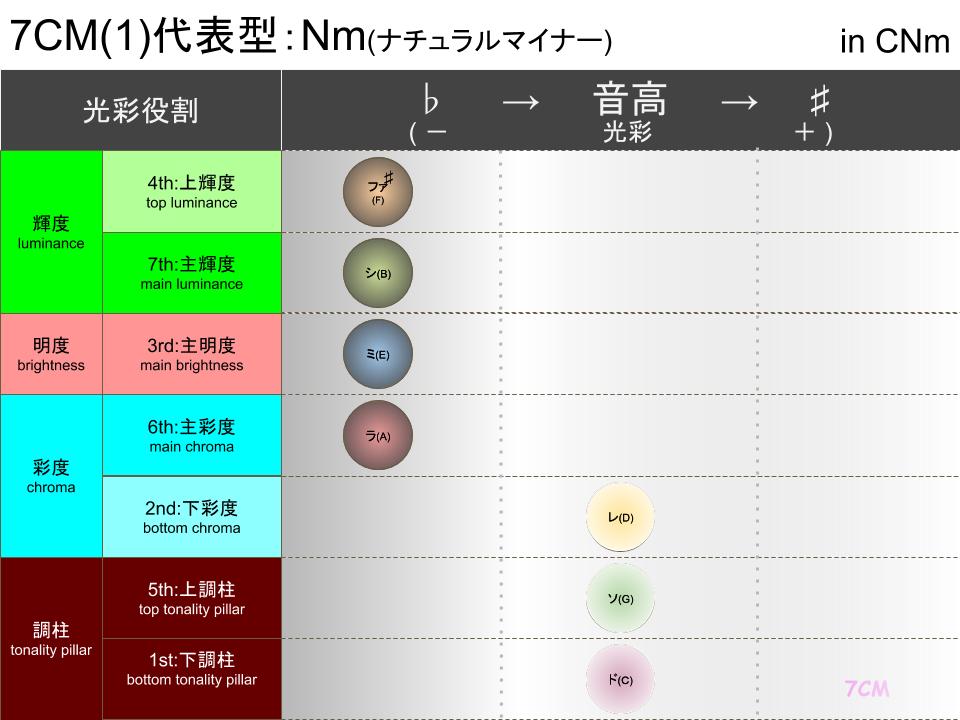

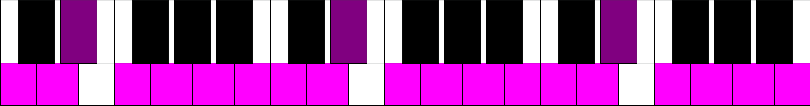

自然調性NMとNmの光彩柱

NMは長調を代表する7CM。もっとも自然な調性で、この主光彩3種類が下がるとNmだったね。

マイナー系代表型

Hm(ハーモニックマイナー)

このNmから近しいところを見ていくね。

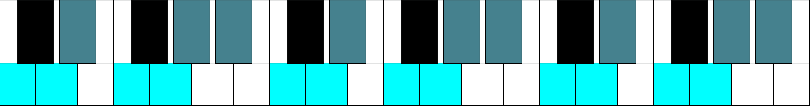

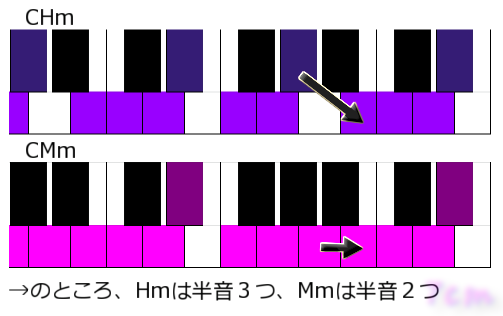

まず紹介するのはハーモニックマイナー、表記はHmよ。下の図ではド(C)が中心なのでCHmね。

ハーモニックマイナーは知ってる!短調でⅢm7をドミナントⅢ7に強化することで出来る状態だよね。

イ短調(Aマイナーキー)のEm7コードをあえてE7にするときに出来上がるスケールだ!ハ短調(Cマイナーキー)だとGm7をG7にするやつだね。

そうそのスケール状態よ。諸々この型に行きつく経緯はあると思うけど、それはさておき結果としての型をここでは『光彩』観点で見るよ。Nmと比べてみると…?

主輝度だけが高くなった状態だね。

実際にこの例での「シ」の音ってなんだかキツいというか迫ってるというか尖っているというか、凄く鋭利なイメージがあるね。

そうか、

・Nmの暗さのまま

・空気を尖らせたギラギラ感

なるほど輝度が高くなるってこういうことなんだね。

Nmの主輝度が上がった7CMをハーモニックマイナーと呼び、Hmと表す

ド、レ、ミ♭、ファ、ソ、ラ♭、シはCHm

ラ、シ、ド、レ、ミ、ファ、ソ♯はAHm

ふふふ。だんだんわかってきたみたいね。

Hm(ハーモニックマイナー)お手軽使い方

簡単な使い方教えて。

よく使われるコードだとこんな感じかしら。これらと転回系なんかが使いやすいかな。in Amでの例を:の右側に書くね

・Ⅲ:E

・Ⅲ7:E7

・Ⅰaug:Caug

・Ⅰaug7:Caug7

・Ⅰaug(9):Caug(9)

・♯Ⅴdim:G♯dim

・♯Ⅴdim7:G♯dim7

編曲時にHmで上記変化をさせてもいいね。例えば

①Em→Am

って単純な進行を「Hmでエモく変化させよう!」って思ったら

②E7/G♯→Am

とか

③Caug/E→E7→AmM7→Am

とか。

もちろん

④コードは①のままにメロディがHmを泳ぐ

でもいいわ。①~④のサンプル聴いてみてね。

Hm変化っていうのは、in Amで言えば「ソを使ってるところをソ♯に変える」ってことだね。

・Em7をE7に

・G7/BをG♯dim7/Bに

・Am7をAmM7に

とか。プラスアルファでコードの再選定もできるんだね。これらのコード候補の使い分け方ってどうなるの?

使い分けについては『光彩』ではなく『機能と束』の範疇になるから今後を楽しみにしててね。

Hmという同じ光彩・空気感の中、束という感触で微細に表現性質が変わってくるの。

Mm(メロディックマイナー)

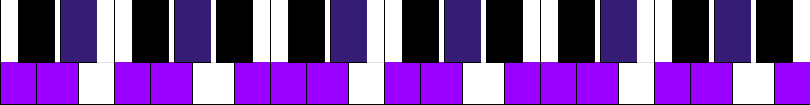

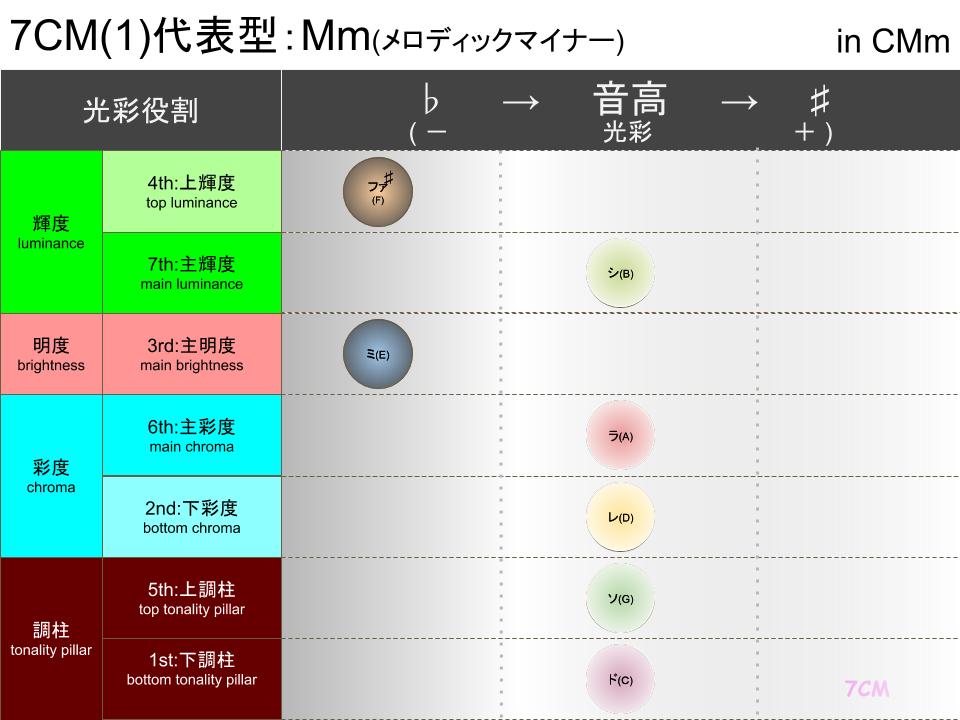

続いてこの延長戦上で語られることもあるメロディックマイナー。表記はMmで、下のド(C)中心の例だとCMmよ。

メロディックマイナーも知ってるよ。よく言われるのは、Hm状態でラ♭とシの間の半音3つ分の長距離違和感を埋めるためにラ♭を半音上げてラ♮にして得られる状態だね。

これは『光彩』だと、Hmの主輝度のぎらつきに加えて主彩度の鮮やかさもアップしてるってことだね。

確かに調性自体はミ♭のせいで暗いけど、

・ソ~ラ~シ~ド~

ってフレーズにはなんだか前向きな鮮やかさがあるね。

いい感想ね。そしてこれはNMから見ると主明度が下がっただけ、とも見れるね。つまり自然な明るい調性から明るさだけが下がった状態。

Nmから主輝度と主彩度が上がった状態、NMから主明度が下がった状態をメロディックマイナーと呼び、Mmと表す

ド、レ、ミ♭、ファ、ソ、ラ、シはCMm

ラ、シ、ド、レ、ミ、ファ♯、ソ♯はAMm

Mm(メロディックマイナー)お手軽使い方

どんな時に使えるのかな?

一番簡単なのはコード単体というよりもやっぱりさっきのHmの例の中で、メロディで触れてあげるケースとかじゃないかしら。例えば

in Amで

・E7(ミファ♯ソ♯) in AMm

・Am(ラッ!) in AMm/Nm

みたいな昭和風なタンゴのキメとかによくありそうなイメージね。

最近だとパプリカなんかもMmで、そのまま主明度をあげてNMを完成させて転調するね。

段々わかってきたよ。ここまでは個人的になじみ深い範疇だったけど、他にはどういうのがあるの?

Wm(ダブルハーモニックマイナー)

もう1個だけ紹介しておくね。自然調性から離れていってどんどん使いにくくなるけど…💦

続いてダブルハーモニックマイナー、表記はWmで次の例は中心音がド(C)のCWmの例だよ。

げげげ、何これ…ソの左右が半音連続じゃん。えーっと自然調性と比較するのだからNmと比較すると…主輝度と上輝度の両方の輝度が高まったギラッギラの状態?

そうね。そしてこれは次のようにも評価できるの。

・元調のHm + 上輝度Up

・上輝度Upは、属調の主輝度Up=属調のHm化

⇒元調のHmと属調のHmの合わせ技

つまり、元調と属調のダブルでHmをやっている状態。

え~っと具体的には、元調CNm→Hmの変化は

ド、レ、ミ♭、ファ、ソ、ラ♭、シ♭→シ♮

で、属調GNm→Hm変化は

ソ、ラ、シ♭、ド、レ、ミ♭、ファ→ファ♯

で、今回のWmは

ド、レ、ミ♭、ファ→ファ♯、ソ、ラ♭、シ♭→シ♮

なるほど、元調と属調のダブルでハーモニックマイナーなんだね!属調のハーモニックマイナー感を借りちゃうわけだ。でもどんな時に使うの?

Wm(ダブルハーモニックマイナー)お手軽使い方

そうね、これについてもコードでどーんというものと言うよりも、例えばトニック中に半音連続を焦らし歩く感じなんて魔女っぽさが出て素敵よね。例えばフレーズ的には

・Cm(ドソファ♯ソラ♭ソファ♯ソ)

みたいにね。

ま、魔女だ…!キツい魔女が立ちはだかってる…!

面白い。他には?もっと知りたいな。

次回

短調系の型については一旦ここまでよ。作ろうと思えばいくらでも作れそうだけど、一旦有用な型としてはこの辺まで抑えられれば後は合成していけるの。

次回は、長調系の型について紹介するね。