第12回-自然な光彩

ざっくり光彩編-目次

- [第11回] 光彩の概要

- [第12回] 自然な光彩

- [第13回] 光彩残り香

- [第14回] 自然の重力

- [第15回] m系代表型

- [第16回] SDmの出身

- [第17回] M系代表型

- [第18回] モード7CM

- [第19回] 応用:D表記

- [第20回] 光彩まとめ

簡易度数類たちの役割は一旦ふんわりわかったけど、具体的にはどういう風に役割が効いてくるの?

音の光彩はね、高いほど強く/低いほど弱くなるの。

えっと、主明度だったら高い方が明るくって低い方が暗いってことかな。ハ長調でミがミ♭になると…おぉ、なるほど暗くなるね!そういうことなんだね。

ピンと来てるわね。前回最後に話をした主光彩を覚えているかしら。主光彩が3つとも全部下がった状態を考えるとわかりやすいね。

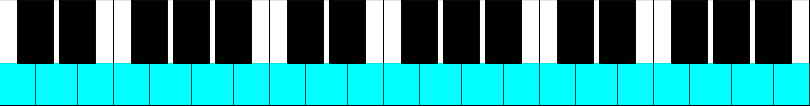

ハ長調(Cメジャーキー)は

ドレミファソラシ

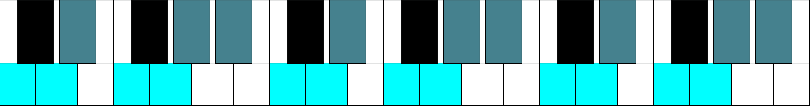

これの主光彩の3つとも下がると、

主明度:ミ→ミ♭

主彩度:ラ→ラ♭

主輝度:シ→シ♭

となって

ドレミ♭ファソラ♭シ♭、つまり

ハ短調(Cマイナーキー)になるよね。

主光彩の3つとも下がると次のようになるの。

ははぁ、

・明るさ

・鮮やかさ

・ぎらつき

が押さえられた感じ、確かにそういわれてみればそう感じるかも。

可視化するとこの2つはこうなるわ。

この主光彩が上がっている方を

・NM(ナチュラルメジャー)

と呼んで、主光彩が下がっている方を

・Nm(ナチュラルマイナー)

と呼ぶの。ド(C)が中心となる7CMは、それぞれ

・CNM

・CNm

って表して、音楽世界がこの7CMになってる状態のことを

・in CNM

・in CNm

のように「in 〇〇」って表記するの。

長調で臨時記号(≠調号)がつかない音の間隔をナチュラルメジャーと呼び、NMと表記する

ド、レ、ミ、ファ、ソ、ラ、シはCNM

短調で臨時記号(≠調号)がつかない音の間隔をナチュラルマイナーと呼び、Nmと表記する

ド、レ、ミ♭、ファ、ソ、ラ♭、シ♭はCNm

ラ、シ、ド、レ、ミ、ファ、ソはANm

ある7CM状態にあることを in 〇〇と表す

ナチュラルメジャー、ナチュラルマイナー…

自然な長調、自然な短調みたいな感じかな?

そのとおりよ。これらは自然調性と呼んで他の7CMを評価する基準になる7CMなの。

NMとNmを自然調性と呼ぶ

自然調性は他の7CMを評価する基準となる

基準となる…?

そうね、他の代表的な7CMを紹介する前にまずはその辺のお話をしましょうか。

次回

次回は『光彩残り香』よ。音が心の中にしみつく残り香という事象について説明するね。