第22回-調性内引力

ざっくり機能編-目次

- [第21回] ベース機能

- [第22回] 調性内引力

- [第23回] 7CMの機能

- [第24回] 平行と多層

- [第25回] 音束と機能

- [第26回] 音の束ね方

- [第27回] 複機能状態

- [第28回] 非3度堆積束

- [第29回] 他7CMの例

- [第30回] 折れ線手法

機能とは何かとかベース音が機能を持つってのは前回話をしたね。今回はその機能を生み出す調性内引力についてちょっと説明するよ。

調性とは

調性って言葉、これまでも何度となく使ってきたけど、調性って一体なんだと思う?

うーん、音楽の中で「明るい暗いのようなカラフルを感じる」とか「次はこっちに進みたい」とかを感じてる状態かな。

そうね。すべての音が平等ではなく、音によっていろんな感情が感じる状態ね。7CM理論ではシンプルに「中心音が感じられる状態」を調性がある状態として定義してるの。

中心音が感じられる状態を、調性があると呼ぶ

中心音?

最終的にその音で終わると一番しっくりする性質をもった音で、一番座りがいい音。in CNMだとドのことよ。

ハ長調だとド、イ短調だとラだね。なるほど主人公的な音で安定してるね。

中心音が感じられると、その他音の役割や光彩も感じることが出来るようになり、調性を持つ

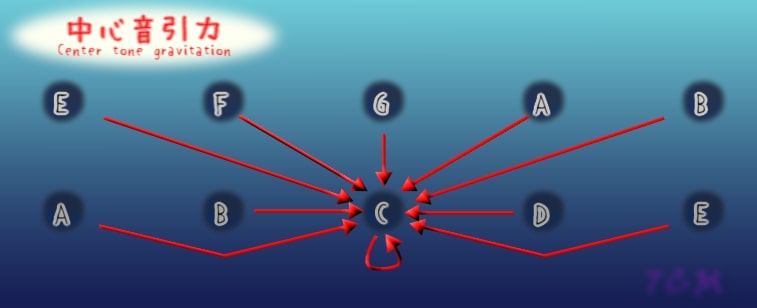

調性内引力①中心音引力(T引力)

これは言い換えるとね、「調性内の音はすべて中心音への引力がある」といえるね。

確かにどの音からドへ飛んでも安定して受け止めてくれるね。

うん。一旦話はベース音に限って進めていくけど、これを中心音引力っていうの。別名ではT引力とも。7CM理論には3つの引力公理があるんだけど、その1つめよ。

調性内引力①中心音引力は7CMの音を中心音へ引っ張る引力のことである

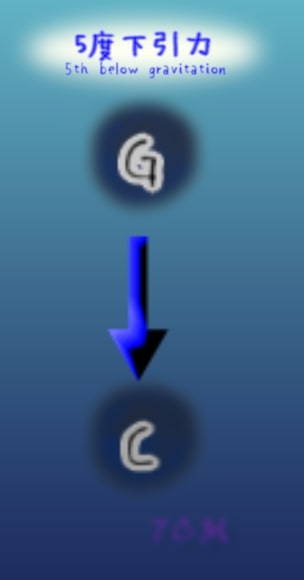

調性内引力②5度下引力(D引力)

そして引力2つめは、5度下引力。D引力とも呼ぶわ。

5度下っていうと、G音に対するC音ってことかな。

そうね。in CNMだとわかりやすいわね。♪チャンチャン(G→C)とかお辞儀の時に流れる♪チャーチャーチャーン(C→G→C)とか。

いわゆるドミナントモーションとか強進行とか呼ばれるものが5度下方向だね。そういうことね。

そのとおりよ。そしてここで重要なのが、

・7CM内に完全5度下がなく、増5度下があるときは増5度下

・7CM内に完全5度下がなく、減5度下があるときは減5度下

への引力となるの。これは調性内に留まろうとする心理的な補正引力が働いていて、その分完全5度の引力よりも弱めになるわ。

完全5度が調性内にない場合はそこへの引力は働かないの?例えばin CでFの完全5度下はB♭、減5度下はBだけどB♭側への引力。

いい質問ね。実は働くの。でも調性内に留まりたいという心理的補正も働くので、どちらも弱めに効いている感じかしらね。人にもよってくるわ。

ほぉほぉ。そしたらどちらでも選択できそうだね!スケールアウトで7CM変えたり。

さすがね!5度下行の連続の流れで、たとえば

F→B→E7→Am

の代わりに

F→B♭→E7→Am

とかね。連続5度下降をする中で減5度をどこにもって来るかってね。

調性内引力②5度下引力は7CMの音を5度下に引っ張る引力のことであり、完全5度であると増減5度のときよりも強い

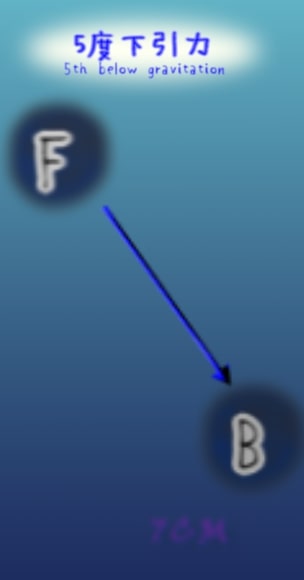

調性内引力③隣接音引力(L引力)

そして3つめは隣接音引力。別名ではL引力とも呼ぶわ。名前の通り隣の音への引力のことよ。

隣接音っていうとレに対してミ?それとも半音隣のミ♭?

これもさっきの5度下の話と同じで調性内に閉じようとする引力が働くの。in CNMだったらミだし、in CNmだったらミ♭のようなね。そして隣っていうのはもちろん低い方向にも働くよ。

レ in CNMに対して引力はミだけでなくドへもってこと?

引力が合わさる

そういうこと。そしてその引力はドへの引力の方が強い。なぜならば・・・

・引力①中心音引力

・引力③隣接音引力

の2つが働くから・・・?

大正解!2つの引力が働く方向がドだからね。ここらへんは次回見ていくね。そしてもう一個メロディ論に通じていく話があるんだけど、それは後半でね。

次回

今回は調性内に働く引力について説明したよ。

次回はいよいよ機能について説明するね。今回の引力が重要になって行くの。