第28回-非3度堆積束

ざっくり機能編-目次

- [第21回] ベース機能

- [第22回] 調性内引力

- [第23回] 7CMの機能

- [第24回] 平行と多層

- [第25回] 音束と機能

- [第26回] 音の束ね方

- [第27回] 複機能状態

- [第28回] 非3度堆積束

- [第29回] 他7CMの例

- [第30回] 折れ線手法

前回は転回系に代表されるような和音束の持つ複機能を見たね。細かいことを言うと、複数の機能(複機能=Multi Functions)であり、副機能(Sub function)ね。

えぇっと、見たのは

C/Gはあり音域では

・C機能のみ

であって、またある音域では

・C機能とG機能の複機能

という状態になるって例を音源を聴きながら確認したね。

あと転回ではないG/Fとかも複機能になるって話だった。

そうね。そしてそこで重要だったのは、

・ベースが機能を持つ

という前提の上で、

・完全5度の5度柱があらたな見なし単音となり機能を持つ

って話だったね。C/Gでいうと、ベース[ソ]のソ束機能と[ソド]=[ドソ]が成すドの5度柱=ド束機能だったね。

今回はこの5度柱を中心に、普段使わないような和音概念、【逆に機能を持つ和音束を作っていく】ような話よ。少しディープな話ね。

3度堆積でない系

ここからはコード理論の外の話になるかしらね。音を削っていかないと出来ない発想の音束。

コード理論の外??どんな音束なの?

コード理論は3度堆積の和音が中心人物で、それを基準で計っていくから、例えば

[レ+ミ+ソ]

って音束は

Em7/D omit5

G6/D omit3

のように、

①当てはまる3度堆積は?

②それをどうひっくり返す?

③そこから何を引く?

という表現になるね。決して音楽理論がこういった音を扱えないって言ってるわけではなく、こういった和音を表すのも3度堆積を基準に見てるね、ってだけの話ね。

確かにまず3度堆積基準で考えてるね。コード進行考えるときってなんとなしに3度堆積を選んできた感じがするなぁ。

それは決して悪いことではないし、3度堆積の和音束って機能束としても光彩としても一番バランスが取れて最高に便利なものなの。

一方でここからお話するような束は、さっき見た引き算という感覚よりも、積み上げてその効果を見ていく/効果を積み上げて音束を作っていくようなものよ。

じゃーさっきの

[レ+ミ+ソ]

はどういう評価になるの?

よし、じゃーちょっと理解のためにその例を含むいろいろなものを見てみよう。

…とその前に、さりげなく書いたけど

[レ+ミ+ソ]

という表記方法は、3つの音による和音だと思ってね。

[←ここから ここまで→]

で括ってる束って考えよ。

和音束を、その構成音の低い順に並べて[構成音+構成音+…]と書く。

Cコードは[ド+ミ+ソ]であり、Cコード第一転回系は[ミ+ソ+ド]である。

ミソ+X in CNM

in CNMの状況、ベース域ではないところで

ミとソ

が鳴っている状況を考えてみて。

ふむ。Cコードを想像しそう。

ここでベース域で何かしらの音が鳴ったらその機能が圧勝する。C音ならド機能を持ち、D音ならレ機能を持ち・・・。

なのでここではベース域ではない音を足したときに、束としてみなし単音がどうなるか、について見ていくよ。低く感じない十分の高さがある音ね。

ミソ+ド

[ミ+ソ+ド]、これは簡単!Cコード構成音そのまま、Cコード第一転回系でド機能だね。

ベース域がないときは転回系の複機能とか考えなくていいんでしょ?

そうね。音高にもよるけどそのとおりよ。

ちょっと表記法のお話。情報の解像度を上げて5度柱だけを抽出する表記で、

[ドソ]+(ミ)

とも書けるの。 + を省略できるのは5度柱関係だけね。

束の中にある5度柱を抽出して

[柱要素]+(それ以外)

と記載することが出来る。

C=[ド+ミ+ソ]=[ドソ]+(ミ)

Am=[ラドミ]=[ラミ]+(ド)

「十分低いラと中高音域でレ」=[ラ]+(レ)

「十分低いラと低いレ」=[レラ]

ミソ+シ

[ミ+ソ+シ]、これも楽勝。Emそのものだから

[ミシ]+(ソ)

って束で、ミ機能だね。

ミソ+レ

[ミ+ソ+レ]、この辺から3度堆積ではないね。5度柱は・・・?

えぇっと、ソとレ?となると、それを一度まとめてみなし単音[ソレ]とするから、[ソレ]+(ミ)でソ機能!

正解!それを表すような書き方をすると、

Gadd6 omit3

とかね。決してEm7 omit5が誤りってわけではいよ。性質としてGのソ機能を主に持ちやすいって話ね。

ふむ。このような和音束ってコード表記も難しいけど、よほどomitしたい動機がない限りは選択肢に出てこない和音束な気がするね。なんだかCsus系だけどCの主張がないって感じの聴感だ。

ミソ+ラ

[ミ+ソ+ラ]、これはもうわかった。

[ミ+ソ+ラ]

=[ラミ]+(ソ)

=A7 omit3

だね。

えぇ。でも今in CNMにいるから、もしかしたらコード表記としては

Am7 omit3

の方がぱっと見わかりやすいかもね。

メジャーかマイナーかわからないから表現難しいね。A7 omit3 だとぱっと見「in CNMからスケールアウトするのかな?」して見えるし。

そうね。表記も演奏視点ならA7~、分析視点ならAm7~と使い分けてもいいかもね。

そしてこの例で面白いのは、

[ミ+ソ+ラ]

は、構成音として

[ミ+ソ+シ]=[ミソ]+(シ)

[ド+ミ+ソ]=[ドソ]+(ミ)

にも近い状態なのに、ラ機能が強くなることよ。実際に

[ミ+ソ+ラ]→G→C

の進行を、以下のどの機能に近いか聴いてみて

Am→G→C

Em→G→C

C→G→C

お、聴き比べだね。

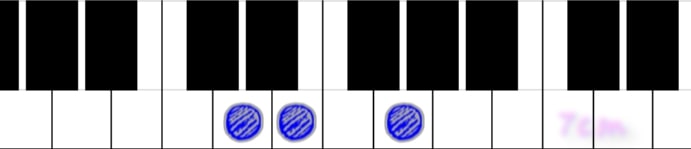

差別化をなくすために、まず以下の3種類の[ミ+ソ+ラ]転回系からG→Cへと続く進行を聞いてみてね。

・[ミ+ソ+ラ]→G→C

・[ラ+ミ+ソ]→G→C

・[ソ+ラ+ミ]→G→C

これを聴いた後に、どのコードに近いかを比較していくね。

![figure.Bundle-[ae]+(g)](https://www.7cm.space/wp-content/uploads/2020/07/Bundles001-aeg-00.png)

続いて、順に

Am→G→C

Em→G→C

C→G→C

よ。

あ~。Amが一番それっぽい。コード表記するならAmだね。5度柱が単音性を強くしてるんだね。

完全5度って束を突っ張る芯のようなものなの。

あぁ、だから5度柱って言うんだね。柱が出来たら束となる。束となったらその機能も持つってことだね。

次回

さて、今回は前回やった複機能の3度堆積以外での例をサンプル聴きながら確認したね。5度の柱が束を作るって確認ができたね。

次回は…ごめん今はちょっと構成悩んでるの…w

またね!