第31回-機能と分脈

ざっくり接続編-目次

- [第31回] 機能と分脈

- [第32回] 進行と停滞

- [第33回] 引力残り香

- [第34回] 進行の保留

- [第35回] d型の接続

- [第36回] s型の接続

- [第37回] n型の接続

- [第38回] よくある例

- [第39回] 小調性概念

- [第40回] 接続まとめ

ここからは接続についての概要、ざ~っくり理論になるよ。

これまでにみた機能論の発展形、コード進行に関する理論であり、逆に機能論に戻ってくる話であり…。

音楽のストーリーを形成するうえで大事なお話よ。

文脈

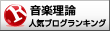

第23回-7CMの機能では、ベースや音束(いわゆるコード)の持つ機能についてみてきたね。

うん、7CM理論では度数類ごとに分類されるものだったね。

(注意:単一調性だと上の通りね、実際はin ANmなどほかの層がかぶさるから変わるけど…。)

この音束の機能も、どこからその音束につながったかで微細に性質が変わってくるの。

つながるっていうのはGからCへのコード進行みたいな感じ?

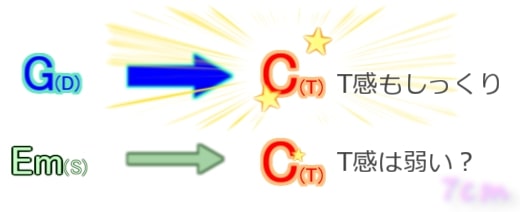

そう。例えば、そのCは in CNMではT機能よね。

そうだね。GからCなんて到達感あるよね。ここで終わり~っと。

そうね。これがもしEmからのCだったらどう?

う~ん、さっきに比べると少し到達感が弱いというか、でもT機能って気はするよ。

微細な変化がある感じかしらね。

…でもそれはCの問題というよりも、GやEmのせいな気がするよね。

そうね。

そしたらこれを今度Fにつなげたらどう聴こえるかな。

Em~C~Fね。

T機能の落ち着く中にもなんだか次に動きたいなって感じがあったりしないかしら。

う~ん、個人的には1回聞いたときには「次に行きたいな」までの感じはないけど何回か聞くとそう感じるかも。

でも1回目のときにも、CからFにいったときに

「あ、そうそうこれこれ。これを待ってた」

みたいな感じはしたよ。

結果論な気もするけど、、Fに行きたいっていうのは若干わかる気もするよ。

この例でいえば、「Fに行きたい」という気持ちになっていた、っていうC時点の性質よね。

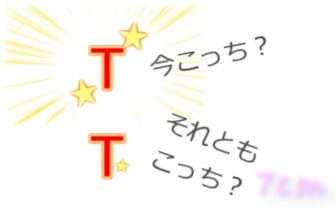

あ、それって『GからCに行く』か、『EmからCに行く』かでCの機能・性質が微細に変わったってこと?

あ!もしかして分脈ってやつ?

接続論は分脈を分析する

そうね。ここから先のお話、接続論はここにメスを入れる話よ。単純に機能だけでは切り取れないものを見ていくの。

「理論としては●●機能だけど、分脈を考えると××と捉えられる」を明るみに切り拓いていく深堀話よ。

でも『すべての機能』×『その直前の音束』って細分化すると、膨大になって混乱しそう…

えっと、7×7で49パターン…いや、もしかして7×12…え、そんなに考察するってこと!?

う~ん覚えられないな…。

そんなことはないの。

実はざっくり機能までのお話の中に、分析する材料はそろってるの。

ちょちょっと整理するだけでコード進行の分類のようなものが簡単にできるよ。